空谷幽兰

——记新加坡第一代书法与篆刻家吴得先

姚梦桐

吴得先(1893-1962),中国福建诏安人,上世纪20年代负笈北京,毕业于北京师范大学。1938年南来星洲,执教于南洋女中与南洋美术专科学校。日治时期蛰居马六甲芙蓉,之后在槟城钟灵中学教书。1946年回返星洲,先后任职于中正中学、中华女中、华侨中学及平仪学校校长,是我国教育界的老前辈。1962年病逝于新加坡。

吴得先为人谦和低调,数十年后人们几乎把他给忘了,先生长女吴渼,独自肩起整理先人遗作的重任,在繁忙琐屑的公务中,不辞劳苦,四处搜罗资料,并出版《守琴轩书集》(上下)、《守琴轩书集续集》、《守琴轩墨迹》、《守琴轩篆刻集》、《守琴轩诗集》、《守琴轩文稿》全套书展现了吴得先艺术的全貌!

能静则定 定才致远

福建诏安学者吴仰南认为吴得先早年“从帖入手,其《守琴轩文稿》的蝇头小楷,秀丽流转,明显有二王风格。留学北京时,他倾心于魏碑的雄健生拙,从临写《张猛龙碑》《石门铭》《张黑女墓志》《泰山金刚经》等入手,中年后悉心研习《张猛龙碑》,再参照康南海笔意,形成高古峻逸,寓巧于拙的艺术风格。”

吴得先有诗句云:“仁者期乎静,静定生灵感。”只有在“平静”“静定”之中,才能产生灵感。先生深得儒道两家淡静的真谛:能正能静,然后能定;静以修身,宁静致远。在一次访谈中,吴渼说道:“父亲写字之前必定饮茶静坐,然后凝神执笔一挥而就。”所谓“静坐”“凝神”“一挥而就”,体现的正是能静则定,定才能致远,一挥而就。前人说:“书乃心画”,观先生所书条幅或对联,予人雍容典雅或浑厚朴雅之感。这种艺术成就是书法家的学养,精神品格等因素使然,正如吴得先的诗句:“神工岂有他谬巧,别出心裁在冲夷”,唯有淡泊名利,保持澄怀求道的心态,才能创作别具一格的作品。

我忆起吴渼谈起吴得先的审美尺度:“父亲认为擘窠大字一点一划都应该独立存在,须有庄重之感,倘若流入媚俗,那么则离书道远矣。”观先生擘窠大字,乃博采众家之长化为己用,并创作出具有强烈个性的得先体——起笔、行笔和收笔均见力度,用笔方圆兼备,然以圆笔居多,字里行间经常出现锯齿形裂痕的线条,富苍涩古朴的金石味。结体有的宽博厚重,有的拙逸大度,却也筋骨内含。存世的墨宝以魏楷居多,字里行间点画少有牵丝萦带,偶尔也有例外。

流动迁移的感叹

“天地一沙鸥”五字浑厚朴雅,神思飞逸。沙字最后一笔,特意夸大笔画,书家念及飘零海外,多年的迁移离愁,随着饱满的墨汁缓慢,含蓄地诉说自己有如空阔天地间的一只沙鸥,抒发了旷达超脱的胸臆,这种因流动迁移,栖迟海外的感叹,也见于先生的篆刻,诗歌与题跋之中,如1947年的白文印《海外十年》,《感怀》诗“长夜鸣素琴,浩然忆故乡”之句,《黄初残石拓本》扉页的题跋:“曩客北平曾于厂肆见黄初残石拓本,翌日再往,已为识者取去,今得此本,不禁感旧京之沦陷也。廿九年十二月。”这是他那一代文化人内心的纠结,他们漂洋过海来到南洋,然家乡的一草一木,不时撩起游子故国之思,这种情怀就自然地融入笔端。如施香沱写于1940年的书法作品,落款是“建国二九年双十节”,其对家国之思可想而知。陈宗瑞画于1941年的《燕子》,画中的题诗:“宿露餐风为你嗟,问渠何事走天涯?岂因故国烽烟起,烧尽平常百姓家。”抒发的正是由于流动迁移的怀乡情结。

吴得先有诗“我琴无志铭,年代邈难迹。名之曰三无,自称三无客。”此乃“天地一沙鸥”署名“三无”之由来。迄今他留下的墨宝有五幅以“三无”署名。

清楚诠释南洋风

值得一提的是,多年前我在探索战前南洋画风时,读到发表于《南洋青年美术》(南洋美术专科学校出版,1955年),署名三无的《南洋风》一文,当时并不知作者是何许人,后来才知道三无即是吴得先。先生在文中提出:“‘南洋风’实即马来亚风,马来亚已走上独立自主的大道,不能不有它的‘国风’”,并对“风”作出解释:“‘风’是要以热带情调为主,融汇华巫英印四个民族美术遗留的风格于一炉才可以形成。”

吴得先的看法清楚地诠释了“南洋风”中的“风”即是“国风”,就如《诗经》中的十五国风,不同场域的诗歌应该各具风情,对新马(1927至1940年间新马地区的艺术界与文艺界普遍以“南洋”来涵盖新马)画家来说,他们的作品里也应该有自家的艺术风貌,表现热带情调,并融汇各族的美术风格于一炉。吴得先的《南洋风》与林学大刊登在同期刊物的《刊首语》,让我们知道迟至上世纪50年代新马美术界时“南洋美术”的界定有个清晰的概念。

印刻添文学色彩

吴得先治印始于20年代,南来之后与张丹农成莫逆之交,相互切磋艺道,1941年再度奏刀。他为人不善追名逐利,不耻于蝇营狗苟。日据期间,为避日军纠缠,蛰居马六甲宁宜太山庄,期间接受友人之劝,鬻篆为生,不久迁至长兴,“手自执锄以图耕食”,刻于1945年的朱文印“耕牧三载”折射的就是不事敌寇,远避马来亚的生活写照。

先生对篆刻艺术的追求是“法秦宗汉”,其诗曰:“千载西京称绝响,天真浑厚浩无垠。”推崇汉印天真浑厚的艺术风貌为后世所不能及,收集于《守琴轩篆刻集》的印章具秦汉遗韵。集中白文印“陈振夏”“吴育得先章”“丹青不知老,富贵如浮云”,印面朴拙天成,穆穆大方;朱文印“秋雁”、白文印“林学大印”“福禄寿”“吴一尘”受秦印影响,有方形的田字格,也有直式或横式的日字格等,变化较多且绮丽多姿。

吴得先的印章边款内容丰富,尽显先生深厚的学养,如解释“收藏印”“词句印”“斋馆印”的由来;或记录平日奏刀心得,兹例举如下:

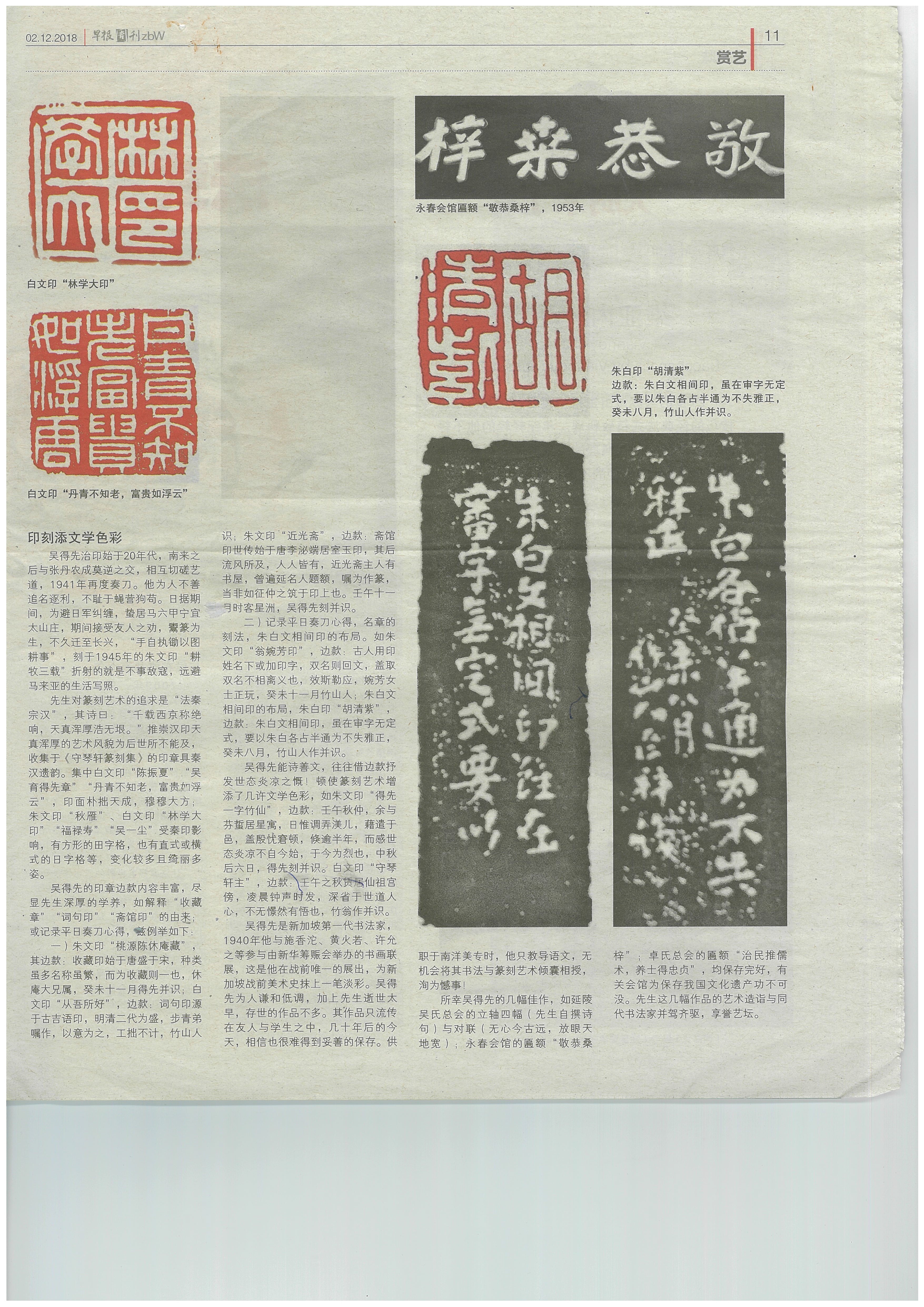

一)朱文印“桃园陈休庵藏”,其边款:收藏印始于唐盛于宋,种类虽多名称虽繁,而为收藏则一也,休庵大兄属,癸未十一月得先并识;白文印“从吾所好”,边款:词句印源于古吉语印,明清二代为盛,步青弟嘱作,以意为之,工拙不计,竹山人识;朱文印“近光斋”,边款:斋馆印世传始于唐李泌端居室玉印,其后流风所及,人人皆有,近光斋主人有书屋,曾遍延名人题额,嘱为作篆,当非如征仲之筑于印上也。壬午十一月时客星洲,吴得先刻并识。

二)记录平日奏刀心得,名章的刻法,朱白文相间印的布局。如朱文印“翁婉芳印”,边款:古人用印姓名下或加印字,双名则回文,盖取双名不相离义也,效斯勒应,婉芳女士正玩,癸未十一月竹山人;朱白文相间印的布局,朱白印“胡清紫”,边款:朱白文相间印,虽在审字无定式,要以朱白各占半通为不失雅正,癸未八月,竹山人作并识。

吴得先能诗善文,往往借边款抒发世态炎凉之慨!顿时篆刻艺术增添了几许文学色彩,如朱文印“得先一字竹仙”,边款:壬午秋仲,余与芬蛰居星寓,日惟调弄渼儿,藉遣于邑,盖殷忧窘顿,倏逾半年,而感世态炎凉不自今始,于今为烈也,中秋后六日,得先刻并识。白文印“守琴轩主”,边款:壬午之秋赁居仙祖宫傍,凌晨钟声时发,深省于世道人心,不无憬然有悟也,竹翁作并识。

吴得先是新加坡第一代书法家,1940年他与施香沱、黄火若、许允之等参与由新华筹赈会举办的书画联展,这是他在战前唯一的展出,为新加坡战前美术史抹上一笔淡彩。吴得先为人谦和低调,加上先生逝世太早,存世的作品不多。其作品只流传在友人与学生之中,几十年后的今天,相信也很难得到妥善的保存。供职于南洋美专时,他只教导语文,无机会将其书法与篆刻艺术倾囊相授,洵为憾事!

所幸吴得先的几幅佳作,如延陵吴氏总会的立轴四幅(先生自撰诗句)与对联(无心今古远,放眼天地宽);永春会馆的匾额“敬恭桑梓”;卓氏总会的匾额“治民推儒术,养士得忠贞”,均保存完好,有关会馆为保存我国文化遗产功不可没。先生这几幅作品的艺术造诣与同代书法家并驾齐躯,享誉艺坛。