襟怀清风 腕底龙蛇

——吴得先先生的书法篆刻艺术

吴仰南

吴得先(1893-1962)一字竹仙,名育(艹字头),以字行,诏安县人。在家乡的斋名适庐,在新加坡的斋名守琴轩。二十年代毕业于北京师范大学。先后在上海、漳州、厦门等地的中学、师范学校任教,曾任诏安中学校长。三十年代末南渡至新加坡,是南洋华文教育界的老前辈,又是一位书法家、篆刻家。

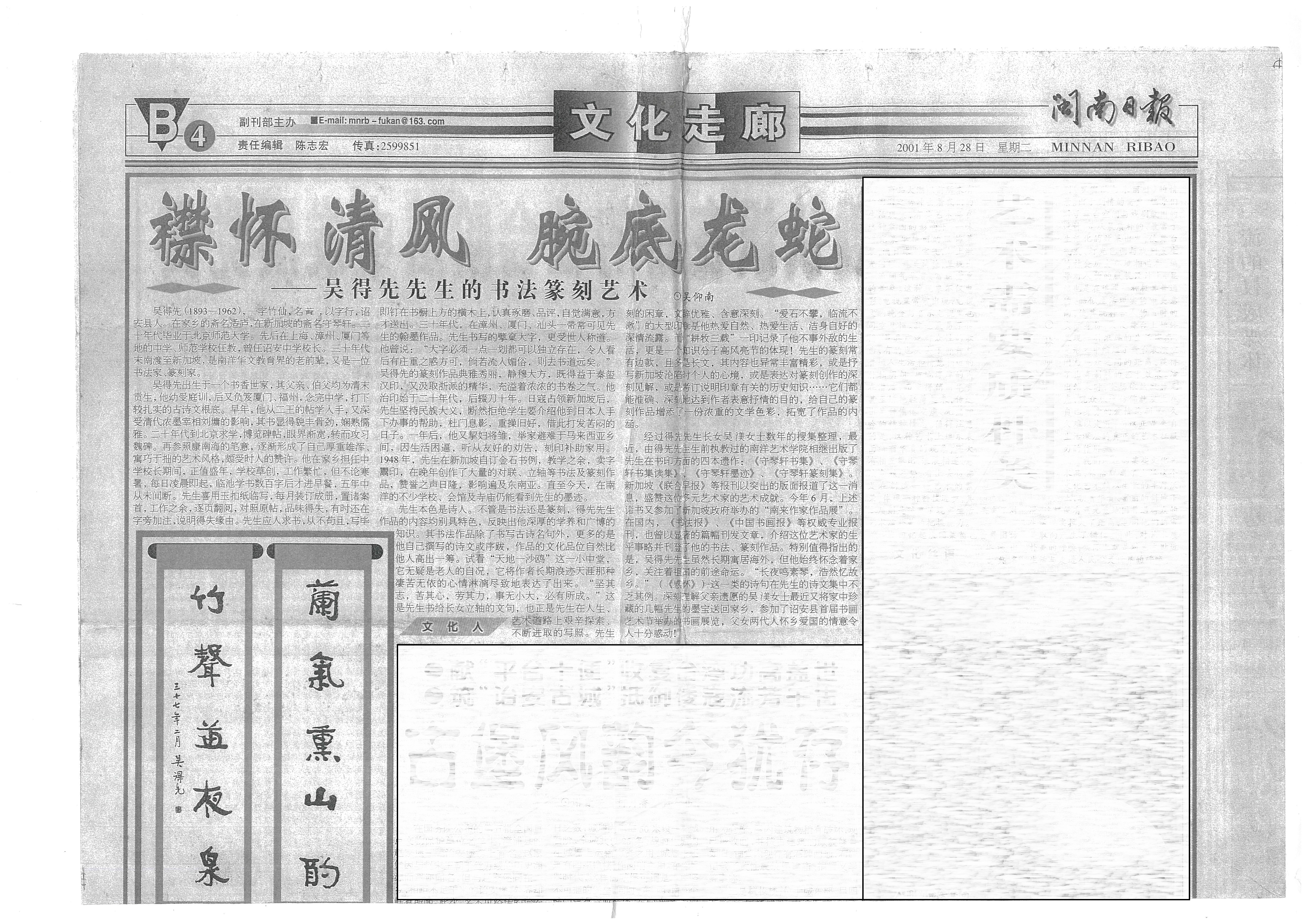

吴得先出生于一个书香世家,其父亲、伯父均与清末贡生,他幼受庭训,后又负笈厦门、福州,念完中学,打下较扎实的古诗文根底。早年,他从二王的帖学入手,又深受清代浓墨宰相刘墉的影响,其书显得貌丰骨劲,娴熟儒雅。二十年代到北京求学,博览碑帖,眼界渐宽,转而攻习魏碑。再参照康南海的笔意,逐渐形成了自己厚重雄浑,寓巧于拙的艺术风格,颇受时人的赞许。他在家乡担任中学校长期间,正值盛年,学校草创,工作繁忙,但不论寒暑,每天凌晨即起,临池学书数百字后才进早餐,五年中从未间断。先生喜用玉扣纸临写,每月装订成册,置诸案首,工作之余,逐页翻阅,对照原帖,品味得失,有时还在字旁加注,说明得失缘由。先生应人求书,从不苟且,写毕即钉在书橱上方的横木上,认真琢磨、品评,自觉满意,方才送出。三十年代,在漳州、厦门、汕头一带常可见先生的翰墨作品。先生书写的擘窠大字,更受世人称道。他曾说:“大字必须一点一划都可以独立存在,令人看后又庄重之感方可,倘若流入媚俗,则去书道远矣。”吴得先的篆刻作品典雅秀丽,静穆大方,既得益于秦玺汉印,又汲取浙派的精华,充溢着浓浓的书卷之气。他治印始于二十年代,后辍刀十年。日寇占领新加坡后,先生坚持民族大义,断然拒绝学生要介绍他到日本人手下办事的帮助,杜门息影,重操旧好,借此打发苦闷的日子。一年后,他又挈妇将雏,举家避难于马来西亚乡间,因生活困逼,听从友好的劝告,刻印补助家用。1948年先生在新加坡自订金石书例,教学之余,卖字鬻印,在晚年创作了大量的对联、立轴等书法及篆刻作品,赞誉之声日隆,影响遍及东南亚。直至今天,在南洋的不少学校、会馆及寺庙仍能看到先生的墨迹。

先生本色是诗人。不管是书法还是篆刻,得先先生作品的内容均别具特色,反映出他深厚的学养和广博的知识。其书法作品除了书写古诗名句外,更多的是他自己撰写的诗文或序跋,作品的文化品位自然比他人高出一筹。试看“天地一沙鸥”这一小中堂,它无疑是老人的自况,它将作者长期浪迹天涯那种凄苦无依的心情淋漓尽致地表达了出来。“坚其志,苦其心,劳其力,事无小大,必有所成。”这是先生书给长女立轴的文句,也正是先生在人生、艺术道路上艰辛探索、不断进取的写照。先生刻的闲章,文辞优雅、含意深刻。“爱石不攀,临流不漱”的大型印章是他热爱自然、热爱生活、洁身自好的深情流露。而“耕牧三载”一印记录了他不事外敌的生活,更是一个知识分子高风亮节的体现!先生的篆刻常有边款,且多是长文,其内容也异常丰富精彩,或是抒写新加坡沦陷时个人的心境,或是表达对篆刻创作的深刻见解,或是考订说明印章有关的历史知识……它们都能准确、深刻地达到作者表意抒情的目的,给自己的篆刻作品增添了一份浓重的文学色彩,拓宽了作品的内涵。

经过得先先生长女吴渼女士数年的搜集整理,最近,由得先先生生前执教过的南洋艺术学院相继出版了先生在书印方面的四本遗作:《守琴轩书集》、《守琴轩书集续集》、《守琴轩墨迹》、《守琴轩篆刻集》。新加坡《联合早报》等报刊以突出的版面报道了这一消息,盛赞这位多元艺术家的艺术成就。今年6月,上述诸书又参加了新加坡政府举办的“南来作家作品展”。在国内,《书法报》、《中国书画报》等权威专业报刊,也曾以显著的篇幅刊发文章,介绍这位艺术家的生平事略并刊登了他的书法、篆刻作品。特别值得指出的是,吴得先先生虽然长期寓居海外,但他始终怀念着家乡,关注着祖国的前途命运。“长夜鸣素琴,浩然忆故乡。”(《感怀》)这一类的诗句在先生的诗文集中不乏其例。深刻理解父亲遗愿的吴渼女士最近又将家中珍藏的几幅先生的墨宝送回家乡,参加了诏安县首届书画艺术节举办的书画展览,父女两代人怀乡爱国的情意令人十分感动。