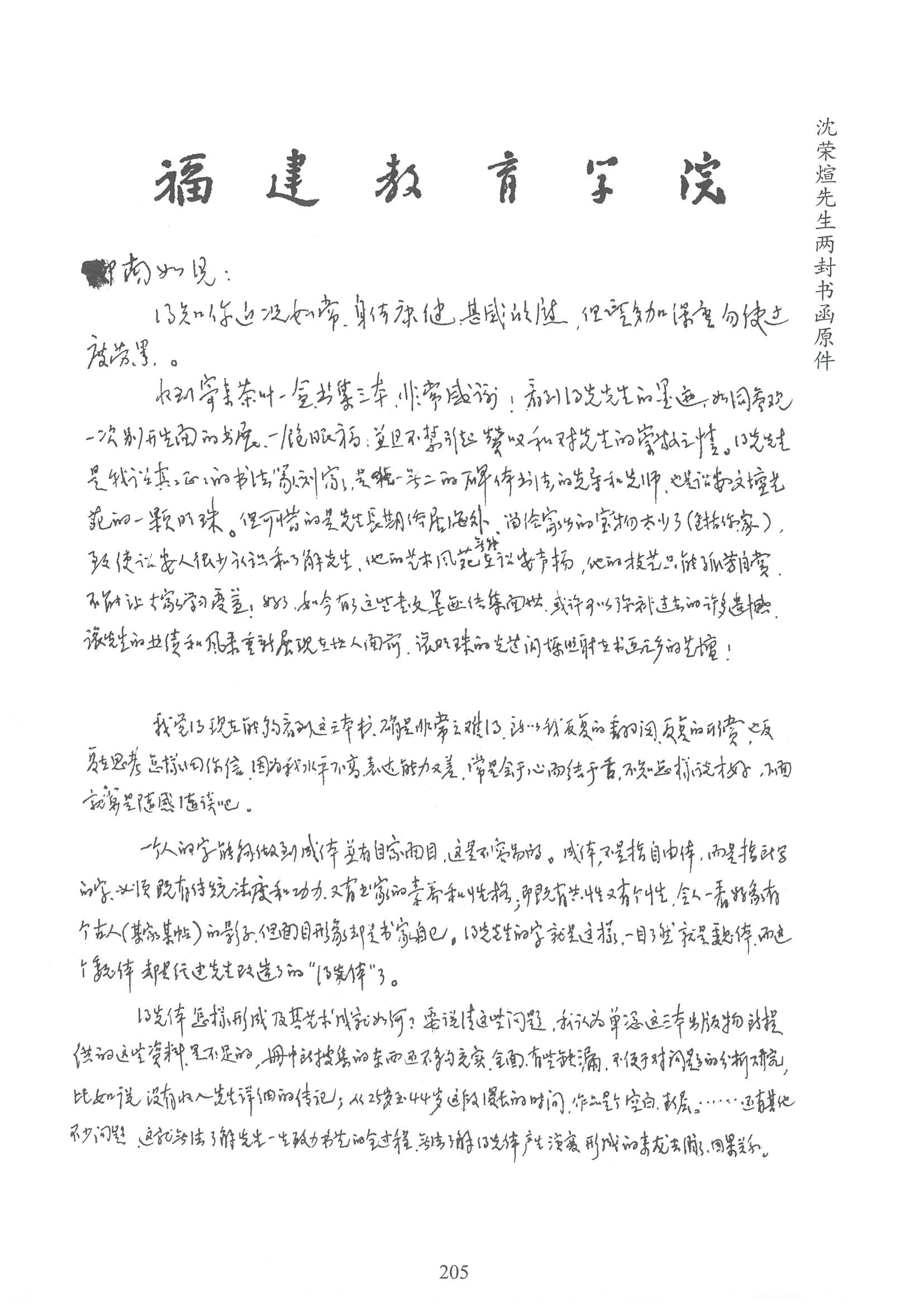

沈荣煊(福建省书法家协会会员,福建教育学院教师)

节录沈荣煊先生复吴仰南先生(中华诗词学会会员、中国楹联学会会员)的两封信(探讨吴得先的书法成就)

——《守琴轩文稿》第205页至214页

仰南如见:

得知你近况如常,身体康健,甚感欣慰,但望多加保重,勿使过度劳累。

收到寄来茶叶一盒,书集三本,非常感谢!看到得先先生的墨迹,如同参观一次别开生面的书展,一饱眼福,并且不禁引起赞叹和对先生的崇敬之情。得先先生是我诏真真正正的书法篆刻家,是独一无二的碑体书法的先导和先师,也是诏安文坛艺苑的一颗明珠。但可惜的是先生长期侨居海外,留给家乡的宝物太少了(包括你家),致使诏安人很少认识和了解先生,他的艺术风范无能在诏安声扬,他的技艺只能孤芳自赏,不能让大家学习受益!好了,如今有了这些书文墨迹结集面世,或许可以弥补过去的许多遗憾,让先生的业绩和风采重新展现在世人面前,让明珠的光芒闪烁照射在书画之乡的艺坛。

我觉得现在能够看到这三本书,确是非常之难得,所以我反复的翻阅,反复的欣赏,也反复在思考怎样回你信,因为我水平不高,表达能力又差,常是会于心而结于舌,不知怎样说才好,下面就算是随感随谈吧。

一个人的字能够做到成体并有自家面目,这是不容易的。成体,不是指自由体,而是指所写的字,必须既有传统法度和功力,又有书家的素养和性格;即既有共性又有个性,令人一看好像有个古人(某家某帖)的影子,但面目形象却是书家自己。得先先生的字就是这样,一目了然就是魏体,而这个魏体却是经过先生改造了的“得先体”了。

……

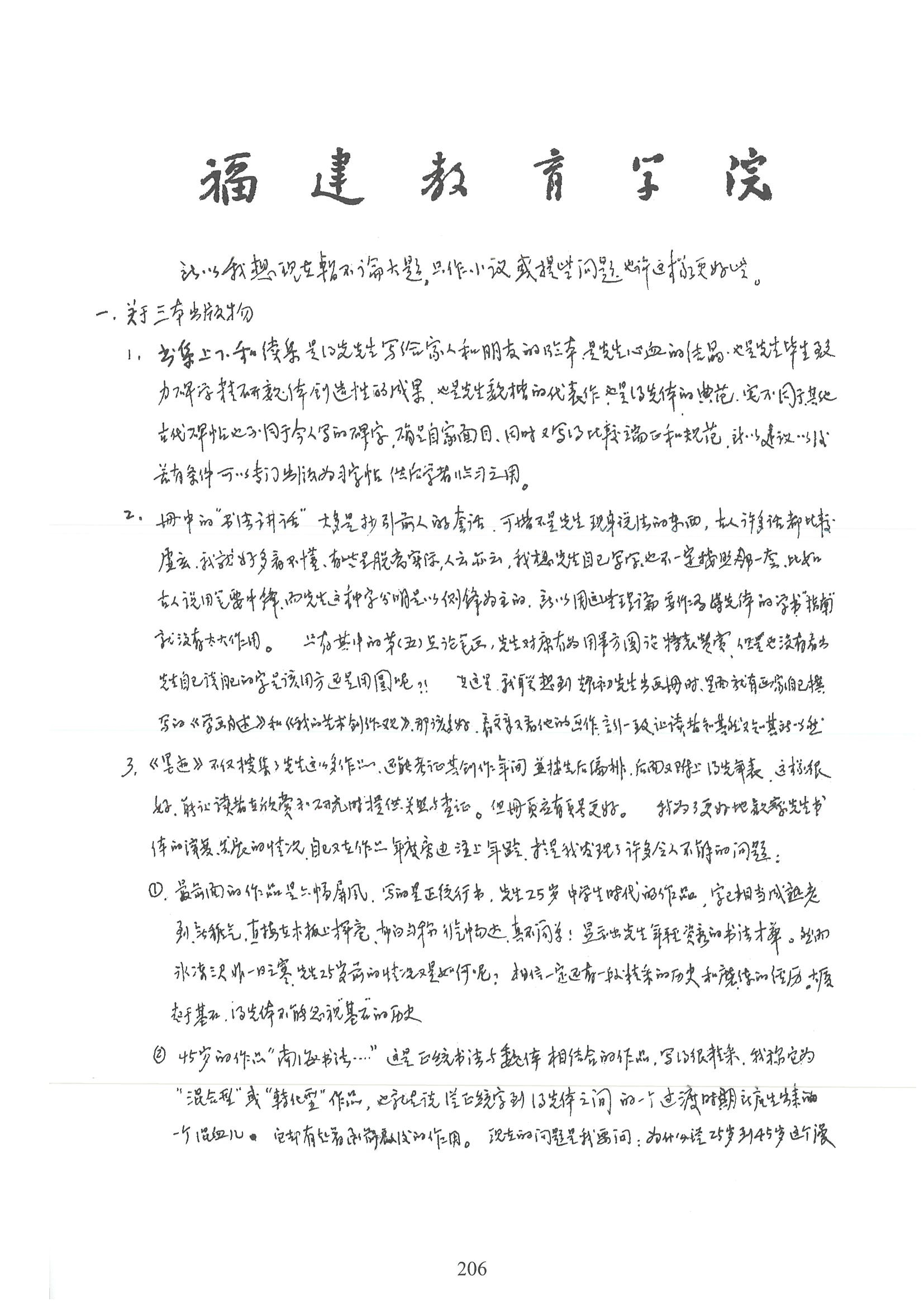

一、关于三本出版物

1、书集上下和续集是得先先生写给家人和朋友的临本,是先生心血的结晶,也是先生毕生致力碑学精研魏体创造性的成果,也是先生魏楷的代表作,也是得先体的典范,它不同于其他古代碑帖也不同于今人写的碑字,确是自家面目,同时又写得比较端正和规范,所以建议以后若有条件可以专门出版为习字帖,供后学者临习之用。

……

3、《墨迹》不仅搜集了先生这么多作品,还能考证其创作年间并按先后编排,后面又附上得先年表,这样很好,能让读者在欣赏和研究时提供关照与查证。但册页应有页号更好。

我为了更好地观察先生书体的演变、发展的情况,自己又在作品年度旁边注上年龄,于是我发现了许多令人不解的问题:

(1) 最前面的作品是六幅屏风,写的是正统行书,先生25岁中学生时代的作品,字已相当成熟老到、无稚气,直接在木板上挥毫,布白匀称行气畅达,真不简单!显示出先生年轻资秀的书法才华。然而冰冻三尺非一日之寒,先生25岁前的情况又是如何呢?相信一定还有一段精采的历史和磨练的经历。大厦起于基石,得先体不能忽视“基石”的历史。

(2) 45岁的作品“南海书法……”这是正统书法与魏体相结合的作品,写得很精采,我称它为“混合型”或“转化型”作品,也就是说从正统字到得先体之间的一个过渡时期所产生出来的一个混血儿。它却有起着承前启后的作用。

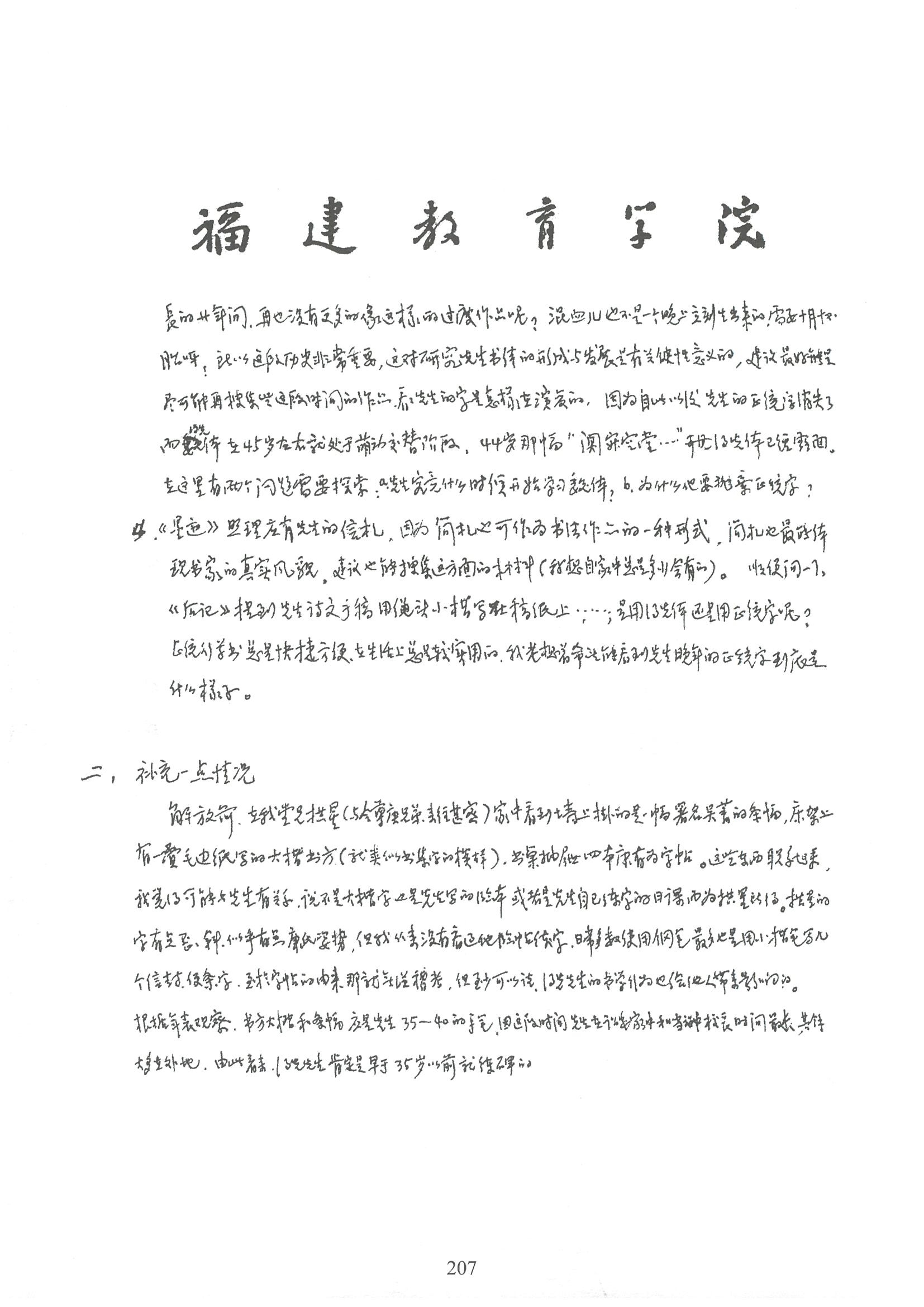

现在的问题是我要问:为什么从25岁到45岁这个漫长的廿年间,再也没有更多的像这样的过渡作品呢?混血儿也不是一个晚上立刻生出来的,需要十月怀胎呀!所以这段历史非常重要,这对研究先生书体的形成与发展是有关键性意义的,建议最好是尽可能再搜集些这段时间的作品,看看先生的字是怎样在演变的,因为自此以后先生的正统字消失了,而得先体在45岁左右就处于萌动交替阶段,44岁那幅“阒寂空堂……”得先体已经露面。在这里有两个问题需要探索:a,先生究竟什么时候开始学习魏体?b,为什么他要抛弃正统字?

……

根据年表观察,书方大楷和条幅应是先生35-40的手笔,因这段时间先生在诏安家中和当诏中校长时间最长,其余大多在外地,由此看来,得先先生肯定是早于35岁以前就练碑的。

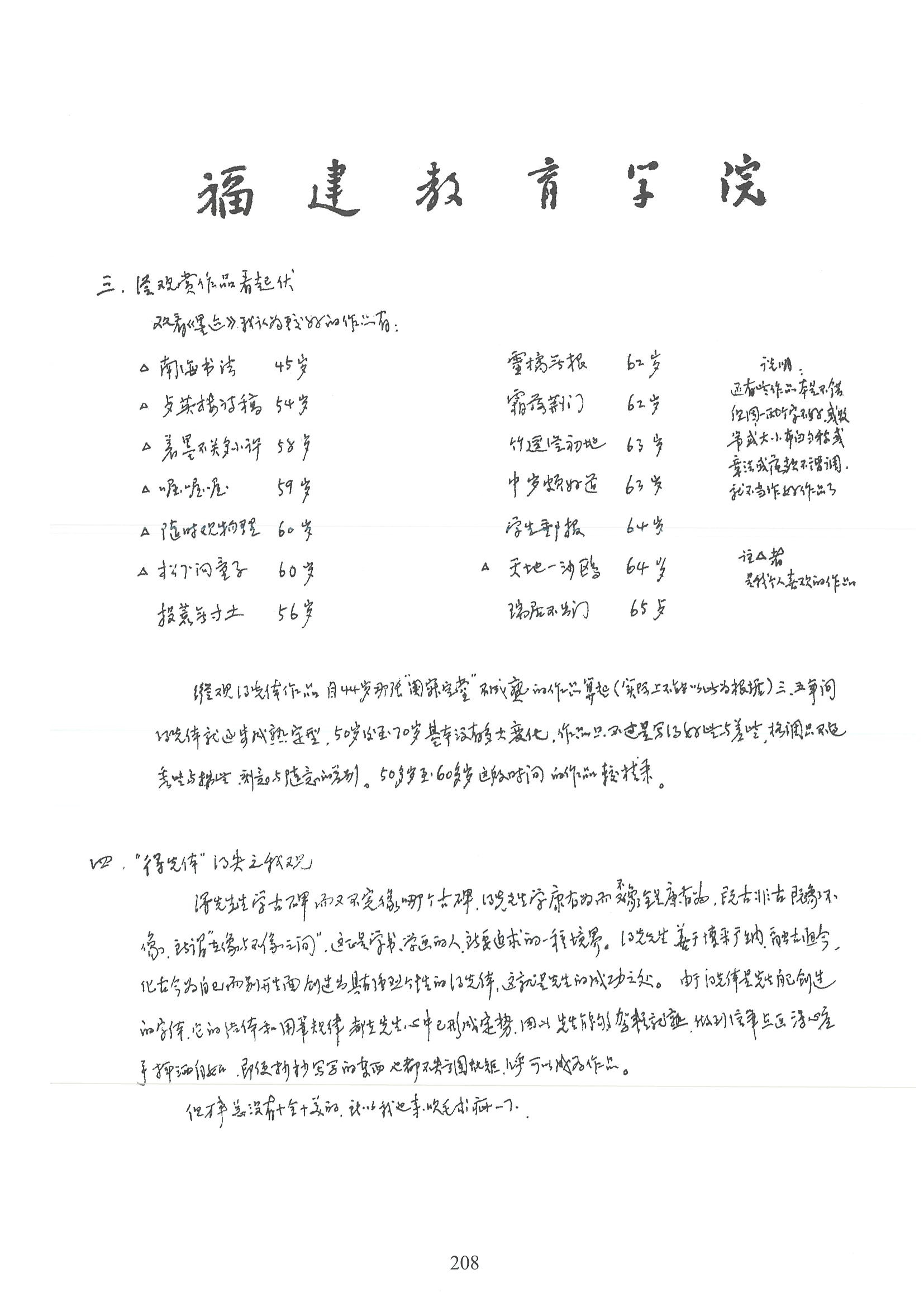

三、从观赏作品看起伏

观看《墨迹》我认为较好的作品有:

#南海书法 45岁;#餐英楼诗稿 54岁;#着墨不关多少许 58岁;#喔喔喔 59岁;#随时观物理 60岁;#松下问童子 60岁;投荒无寸土 56岁;灵橘无根 62岁;霜落荆门 62岁;竹迳从初地 63岁;中岁颇好道 63岁;学生邮报 64岁;#天地一沙鸥 64岁;端居不出户 65岁

注#者 是我个人喜欢的作品

综观得先体作品,自44岁那张《阒寂空堂》不成熟的作品算起(实际上不能以此为根据)三、五年间得先体就逐步成熟定型,50岁后至70岁基本没有多大变化,作品只不过是写得好些与差些,格调只不过秀些与拙些,刻意与随意的差别。50多岁至60多岁这段时间的作品较精采。

四、“得先体”得失之我观

得先先生学古碑而又不完全像哪个古碑,得先先生学康有为而又不像全是康有为,既古非古既像不像,所谓“在像与不像之间”,这正是学书、学画的人,所要通求的一种境界。得先先生善于博采广纳,融古通今,化古今为自己而别开生面创作出具有强烈个性的得先体,这就是先生的成功之处。由于得先体是先生自己创作的字体,它的结体和用笔规律都在先生心中已形成定势,因此先生能够驾轻就熟,做到信笔点画得心应手挥洒自如,即使抄抄写写的东西也都不失方圆规矩,几乎可以成为作品。

仰南如晤:

来信及茶叶收到。我这里茶叶充足,你无需客气,谢谢!

这些资料很有价值,我按时间顺序插入守琴轩书册关照,现就所提问题说说自己的看法。

1、 关于小字文稿:若确认为先生北师大文稿,那就是32-34岁作品的字迹。作为长篇文稿字迹,最能真实地反映作者的书法面目及其气质和水平。文稿看来是乎是文随思涌,笔随文动一气呵成(一笔数字牵丝连带多处可见),因而通篇气势连贯,点画流畅,有如行云流水生动自然。从字的用笔和结构看有力度合规范,写得也比那些屏风来得飘逸。字虽看不出学的是什么字体,但却有一种自成体势,清秀和谐的格调,像这样的字,若非一定的工夫是不能达到的。而总体的说,这是属于纯正的正统字,属二王一路的行草体。

2、关于五知斋琴谱:大小两种字,体势不同,笔法不同。你的看法有理,可能是不同时间写的。我甚至还怀疑册名是不是先生题的,原册是否他人所有而转落先生手中,题签就不一定是先生的字迹了。五知斋何意?先生有无用这个斋名?这些问题能再证实一下更好。但就字的笔法看此字是有些碑意的(但碑法有多种,也非先生后来用的这一路)。若这五字确认为是先生的亲笔,则也可以视为这是先生涉碑的初始。时约35岁。(我是这样想的:1928上半年,先生在家中清闲,未任校长,环境与时间条件,先生有弄琴及琴谱的可能,所以才有这种写琴谱的可能性。)

3、关于龙门廿品: 龙门廿品为龙门石窟廿篇造像记碑文,两册,这是其中一册。封面所写的字与五知斋琴谱小字同体,字比较朴拙老气。你认为先生38年写的,是可能的。我这样想像:在先生去南洋的临行阶段,必先整理这些准备带走的宝贝——法帖,有缺漏的地方,该贴该写该补的东西,总会一阵子去干的,你说一组东西,大概是这么回事吧。

4、关于玉盆题名:这张字是成熟了的典型竹僊体,时为1938 4月所书。现在我要请你特别注意的是,在守琴轩册中的那幅“南海书法……”也是同年差不多时候所书(仅前二月而已),然而二者面目各异,一为碑楷一为行草(或称碑草),两张都写得绝好。

上回我曾提过这张“南海书法”认为它是混血儿是过渡时期的产物,而今看来这种判断和认识是不准确的,应该是两体并行,源同而流异,都是先生成熟的字体,只不过是先生更爱用和常用这种先生心血浇铸而成的独具风格的竹僊体罢了,而碑草则作为一种急就简捷较方便随意的应用字 经常用于题跋等方面,也许是主次有别,适当分工吧。此时先生45岁,是竹僊体定型、成熟和达到相当水准的时期。同时请再注意一下,玉盆题名的时间,正是先生将要去港往洋的前夕(题名4月去港5月)。证实先生确是在整理碑帖,边整理边钻研,当然看看写写批批注注,在所不免。

5、关于两张扉页题词:像这类题跋的资料很有研究价值,应该特别引起注意。因为我们从这里不仅可以看到字迹本身,同时更可从它的文字内容发现许多新的情况或问题,比如说仅这几张(指南海、玉盆、曩客、此册)就涉到许多书家人物,碑帖、地点、时间以及先生自己的行为见解态度等方面,这对了解和研究先生的工作是很有帮助的。建议你再将这些连同其他的跋语资料,联系起来钻研一遍,可能还会发现更多的问题和情况。从“曩客”里面,我才知道先生早在年轻时,就对碑刻版本感兴趣,于此又可提供了我们研究的信息,说不定先生练碑还在35岁以前吧。

另外,建议将先生的遗物——碑帖收集罗列一下,加以审视也是对了解和研究先生的学书之道和竹僊体的渊源所在是有帮助的。

6、关于钢笔字手稿:你说五十年代末所书,错了,应该是四十年代。你看,手稿里面有两处时间圈改为四七,还有一处写“丁亥六月”,丁亥也就是1947年,时先生54岁。

见到这张钢笔字,颇感新奇,真没想到一个自幼拿毛笔长大的传统书法家,竟然钢笔字写得这么好,线条劲挺又流畅,直到58岁以竹僊体名世的书法家、篆刻家,还能写出这种风度翩翩,神采奕奕的硬笔字,实属罕见!

7、关于适庐二字:先生在诏中当校长才36岁,离诏是45岁,我想这十年间就是先生的碑字从开始到成熟最关键的阶段,而这一阶段在诏安的字迹又恰恰极少,非常遗憾。这十年是先生的黄金阶段,字的进展和变化可能最为厉害。最好希望除了适庐二字,能有更多字迹发现,才能补缺这一断层。在守琴轩册中所能见到的最早碑字是44岁那幅“阒寂空堂……”写得不太成熟,不知适庐写成什么样子。最好能界定更具体时间,以利前后的衔接。以前你曾说过在漳、厦、饶等地有先生出国前的作品,不知是你见过或听说,有可能时,能搞到就好呀!

……

9、关于圆笔笔法:先生学碑肯定不止一种,碑字有的方有的圆,有的方圆兼有,大致说龙门廿品多方,郑文公圆,金刚经方圆兼有而圆多,先生的字金刚经味道较多,所以你说方圆结合,圆的份量不少,这是对的。先生除了练帖(碑)而外,看帖(碑)肯定是更多的,一切都对他会起直接或间接的影响,所以在他的字中就很难单纯说它是什么笔法,只能说一个大概。

看来这许多资料(包括以前的),我觉得先生确是了不起,他集文学、诗词、书法、篆刻、音乐诸家于一身,学历高,水平高既全面又多能,可说在诏安家乡近百年来没有第二人。要是用我的尺度我说先生才堪称真正的专家,甚至可以说竹僊先生是诏安文坛的泰斗,不知是否有过份?可以当今每说书画之乡,文风炽盛,总是指几个画家名人而不及其他,未免比较片面,而竹僊先生更被遗忘在历史的角落里,真是遗憾!